La mémoire, une preuve scientifique

Est-il possible pour des êtres humains de mémoriser à la fois les Védas, les Upanishad, le Mahabharata, les Purāṇas, etc. ? N’est-il pas admis que, bien avant l’usage de l’écriture, les brahmanes apprenaient et transmettaient ainsi le savoir ? Et jusqu’à quel point cette méthode était-elle efficace ? Voilà des questions qu’il convient de se poser lorsqu’on étudie les civilisations anciennes et leur développement.

Madeleine Biardeau : « Il y aurait bien d’autres questions à poser. Par exemple : un poème aussi vaste peut-il appartenir à la littérature orale, ou faut-il ny voir la première œuvre écrite que la culture post-védique nous ait transmise, malgré tout ce qu’elle laisse dans l’ombre et la confusion ? […] Aujourd’hui, certains spécialistes estiment qu’il est matériellement impossible d’y voir une composition orale, en raison de ses dimensions. Nous savons pourtant quelles bibliothèques vivantes transportent encore dans leur mémoire les brahmanes formés selon les méthodes traditionnelles. Certes, ces méthodes tendent à disparaître, mais nous en avons assez de témoignages pour croire qu’une œuvre de cette ampleur pouvait bel et bien être conçue ainsi. »*

Il faut ajouter que les brahmanes d’antan —ceux dont il est question dans ce passage : Vyasa ou des kshatriyas comme Bhisma ou Yudhisthira— ne mémorisaient pas seulement le Mahabharata, mais aussi quantité d’œuvres védiques magistrales, essentielles pour la maîtrise des débats, si nombreux, et pour la transmission de l’enseignement. L’écriture ne vient qu’après coup.

* P. 748, vol. II, in Mahabharata

●●●

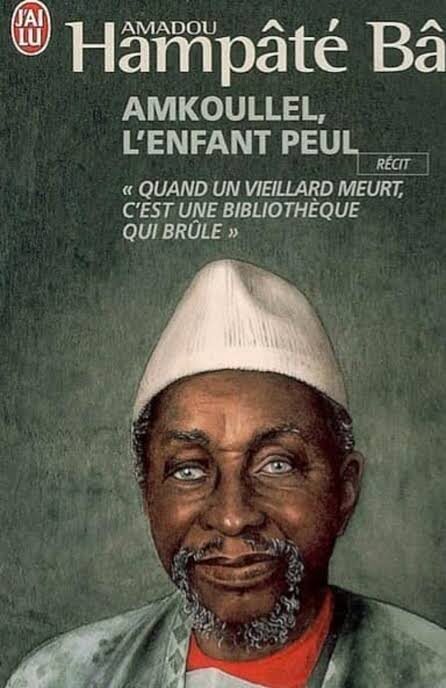

La mémoire africaine, selon Amadou Hampâté Bâ, dans Amkoullel, l’enfant peul.

"Plusieurs amis lecteurs du manuscrit se sont étonnés que la mémoire d'un homme de plus de quatre-vingts ans puisse restituer tant de choses, et surtout avec une telle minutie dans le détail. C'est que la mémoire des gens de ma génération,* et plus généralement des peuples de tradition orale qui ne pouvaient s'appuyer sur l'écrit, est d'une fidélité et d'une précision presque prodigieuses. Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout événement s'inscrivait dans notre mémoire comme dans une cire vierge. Tout y était le décor, les personnages, les paroles, jusqu'à leurs costumes dans les moindres détails. Quand je décris le costume du premier commandant de cercle que j'ai vu de près dans mon enfance, par exemple, je n'ai pas besoin de me «souvenir», je le vois sur une sorte d'écran intérieur, et je n'ai plus qu'à décrire ce que je vois. Pour décrire une scène, je n'ai qu'à la revivre. Et si un récit m'a été rapporté par quelqu'un, ce n'est pas seulement le contenu du récit que ma mémoire a enregistré, mais toute la scène : l'attitude du narrateur, son costume, ses gestes, ses mimiques, les bruits ambiants, par exemple les sons de guitare dont jouait le griot Diêli Maadi tandis que Wangrin me racontait sa vie, et que j'entends encore...

Lorsqu'on restitue un événement, le film enregistré se déroule du début jusqu'à la fin en totalité. C'est pourquoi il est très difficile à un Africain de ma génération de «résumer». On raconte en totalité ou on ne raconte pas. On ne se lasse jamais d'entendre et de réentendre la même histoire ! La répétition, pour nous, n'est pas un défaut."

* 1901-1991

Modifié par Maroudiji

0 Commentaire

Commentaires recommandés

Il n’y a aucun commentaire à afficher.