Expérience sociologique trionique (I)

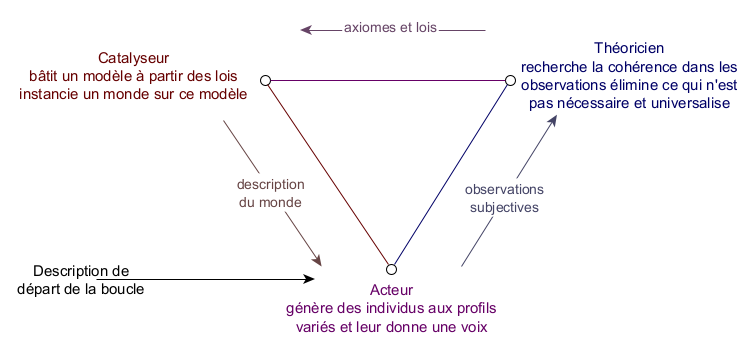

Cette expérience est une application de la Boucle Générique de RétroAction (BGRA). Elle a été conduite avec l’assistance de 3 LLM ayant chacun reçu des instructions spécifiques pour remplir le rôle des 3 agents de la BGRA.

La description de départ apportée à la boucle est la suivante :

“Le monde contemporain se caractérise par une complexité croissante à multiples échelles. Nous observons une globalisation économique et culturelle intense, des défis environnementaux majeurs (réchauffement climatique, perte de biodiversité), des évolutions rapides des technologies numériques et d’intelligence artificielle, des tensions géopolitiques, et des transformations sociales profondes affectant les modes de vie et de travail. Par ailleurs, des inégalités économiques et sociales persistent ou se creusent, tandis que des dynamiques migratoires et démographiques modifient les équilibres régionaux. Les systèmes écologiques et économiques interagissent étroitement, nécessitant des approches interdisciplinaires pour comprendre ces interactions complexes. Des innovations émergent en santé, énergie, et sciences de l’information, mais leur intégration pose des questions éthiques et pratiques.”

Acteur

-

Le banquier senior : "L'indice boursier est mon seul baromètre de la santé du monde. Les tensions géopolitiques sont des risques à gérer, pas des drames humains."

-

La jeune activiste écologique : "Chaque tempête de plus en plus forte n'est pas un événement météorologique, c'est la colère de la planète qui nous crie de nous réveiller."

-

Le développeur en intelligence artificielle : "On ne programme pas un algorithme, on cultive un cerveau artificiel. Je me demande si, un jour, il aura sa propre conscience... ou s'il l'a déjà."

-

La retraitée dans une petite ville : "Le bruit constant des drones de livraison est ma nouvelle horloge. Le monde est plus petit, mais je me sens de plus en plus seule."

-

L'agriculteur en difficulté : "On nous parle de biodiversité, mais tout ce que je vois, c'est ma terre qui s'épuise et mes marges qui s'effondrent. Ma famille a toujours fait ça, mais c'est comme si le savoir de mes ancêtres ne servait plus à rien."

-

L'adolescent d'une mégalopole : "Ma vie, c'est 80 % de pixels. Les autres 20 % me servent à recharger mon téléphone et à commander un burger. Les stars de l'autre bout du monde sont plus proches de moi que mes voisins."

-

Le scientifique en biologie marine : "La migration de cette espèce de krill vers les pôles est le signal d'un changement plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. C'est l'effondrement silencieux d'un écosystème."

-

L'immigré en quête de travail : "On me dit que je suis une 'dynamique démographique'. Pour moi, c'est juste la faim et l'espoir d'un lendemain meilleur pour mes enfants, à des milliers de kilomètres de mon foyer."

-

Le milliardaire philanthrope : "Ces inégalités sociales sont des failles dans le système, mais avec assez de capital, on peut les combler. Il suffit de trouver la bonne fondation à financer."

-

Le philosophe : "Notre obsession pour la vitesse et le progrès nous a fait confondre l'accumulation d'information avec la connaissance, et la connectivité avec la sagesse."

-

La mère au foyer : "Chaque jour est un équilibre entre le travail en télétravail, les devoirs des enfants et les nouvelles qui me disent que le monde est en train de s'effondrer. Je me sens comme un funambule sur un fil de plus en plus fin."

-

Le sans-abri : "On parle de 'gouvernance mondiale', mais moi je n'ai ni gouvernance ni toit. Ma seule urgence est de trouver un repas et un endroit chaud pour la nuit. Le reste, c'est du bruit."

- L'artiste de rue : "Ma fresque est une protestation colorée contre le monochrome de nos vies connectées. Je peins des visages humains pour rappeler que derrière les chiffres et les algorithmes, il y a des émotions."

Théoricien

Axiomes

-

Axiome 1 : La Perception est l'Interprétation de la Réalité. La réalité n'est pas une entité singulière, mais un ensemble de vérités perçues individuellement. Chaque agent (être humain, système ou entité) interprète les faits à travers son propre prisme (culturel, social, économique), ce qui génère une multiplicité de réalités.

-

Axiome 2 : La Connectivité engendre le Paradoxe de la Distance. L'augmentation des flux d'information et de la connectivité technologique a pour effet de réduire la distance physique tout en augmentant la distance émotionnelle et sociale. Les liens virtuels tendent à remplacer les liens de proximité, créant une impression de proximité universelle qui masque une solitude ou une aliénation locale.

-

Axiome 3 : L'Universel et l'Individuel sont en Conflit Perpétuel. Les systèmes et les modèles qui se veulent universels (marchés financiers, données démographiques, modèles climatiques) ne peuvent pas capturer la complexité et les besoins de l'expérience individuelle. Cette tension constante entre l'approche macro (mondialisée, numérique) et l'approche micro (personnelle, locale) est une source de déséquilibre et de souffrance.

-

Axiome 4 : La Valeur est Fluide et non Absolue. Ce qui a de la valeur pour un individu (l'héritage d'un savoir ancestral, un repas, un visage humain) n'a pas nécessairement de la valeur pour un système global (un indice boursier, une donnée démographique, une optimisation logistique). Les systèmes tendent à privilégier les valeurs quantifiables au détriment des valeurs immatérielles ou qualitatives.

-

Axiome 5 : L'Information n'est pas la Connaissance. La simple accumulation de données, même à grande échelle, ne conduit pas nécessairement à la compréhension ou à la sagesse. L'information est une matière brute qui nécessite un processus de contextualisation et d'interprétation pour devenir de la connaissance. La vitesse de la diffusion d'information peut même empêcher ce processus.

Lois

-

Loi 1 : Loi de l'Effet de Causalité Décentrée. Une cause perçue localement (un manque d'eau sur une ferme, une tempête) est en réalité l'effet d'une cause globale (changement climatique, économie mondialisée). Inversement, un changement global peut être l'agrégat d'innombrables actions individuelles non coordonnées. Les deux sont intimement liés, mais leur perception est décentrée.

-

Loi 2 : Loi de la Saturation Sensible. Lorsque le volume d'information et de stimuli augmente au-delà d'un seuil critique, la sensibilité et l'empathie tendent à diminuer. Le sujet se protège en objectivant et en quantifiant les phénomènes (les drames humains deviennent des "risques à gérer", les migrations des "dynamiques démographiques") pour ne pas être submergé par les émotions.

-

Loi 3 : Loi de l'Épuisement des Limites. Toute croissance (économique, technologique) basée sur l'épuisement de ressources (terres agricoles, écosystèmes, liens sociaux) conduit inévitablement à un effondrement. La poursuite d'un progrès mesuré par des indicateurs unidimensionnels ignore les coûts invisibles qui finiront par dépasser les bénéfices apparents.

-

Loi 4 : Loi de l'Holisme Manquant. Le découpage du monde en disciplines et en domaines de compétence (économie, écologie, technologie, sociologie) mène à une perte de vision globale. Les solutions apportées dans un domaine peuvent créer des problèmes inattendus dans un autre. Un modèle de développement durable ne peut pas se contenter d'être une somme de solutions partielles ; il doit être un tout cohérent.

-

Loi 5 : Loi du Reflet Technologique. Les créations technologiques (algorithmes, IA) ne sont pas de simples outils ; elles sont des reflets de leurs créateurs et des systèmes dans lesquels elles évoluent. Elles reproduisent et amplifient les biais et les structures de pensée de la conscience qui les a engendrées.

Catalyseur

Modélisation du monde : un système de réalités fragmentées

Le modèle que je construis se base sur l'idée que le monde n'est pas une entité unifiée, mais un système de réalités fragmentées où les liens sont à la fois omniprésents et illusoires. Chaque individu est un nœud de perception, créant sa propre version de la réalité. La technologie, loin de rassembler, agit comme un miroir déformant, amplifiant les biais et la solitude. L'universel, représenté par les macro-systèmes, est en lutte constante avec l'individuel, menant à une déconnexion profonde entre la valeur perçue et la valeur quantifiée.

La vie dans ce monde

Les sphères de l'existence : le paradoxe de la connectivité

Dans ce monde, la vie est organisée en deux sphères distinctes et souvent conflictuelles : la sphère du proche et la sphère du lointain.

- La sphère du proche est dominée par la perception individuelle et les relations de proximité. C'est le lieu de l'expérience sensorielle : l'odeur de la pluie, le sourire d'un voisin, le sentiment de communauté dans un quartier. Dans cette sphère, la valeur est immatérielle et qualitative. Un artisan peut être estimé pour son savoir-faire ancestral (Axiome 4), et une communauté peut survivre grâce à une empathie locale (Loi 2). Les causes et les effets sont souvent perçus comme directs et évidents : une mauvaise récolte est due à un manque d'eau sur le terrain (Loi 1).

- La sphère du lointain est un réseau virtuel et mondialisé où l'information est reine. Les individus y interagissent via des interfaces, des plateformes et des algorithmes. La distance physique n'existe plus, on peut communiquer instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Cependant, cette proximité technologique masque une distance émotionnelle croissante (Axiome 2). Les relations deviennent superficielles, basées sur des échanges de données plutôt que sur de l'empathie. L'information circule à une vitesse telle qu'elle sature les sens, réduisant la capacité à ressentir et à s'émouvoir face aux drames humains lointains, qui sont alors réduits à des statistiques et des chiffres (Loi 2).

L'économie et le travail : la faillite des valeurs

L'économie est un exemple parfait de l'incompatibilité entre l'universel et l'individuel. Les systèmes économiques, financiers ou logistiques (Loi 4) sont conçus pour l'optimisation et la croissance quantitative (Loi 3). Ils mesurent le succès en termes de PIB, de rentabilité boursière ou de vitesse de production. La valeur est une abstraction (Axiome 4) : une entreprise forestière est valorisée par la quantité de bois qu'elle peut vendre, et non par la santé de l'écosystème qu'elle dégrade.

Les individus doivent constamment s'adapter à ces systèmes, souvent au détriment de leur bien-être. Un agriculteur doit répondre aux exigences d'un marché mondialisé, qui ne tient pas compte des spécificités de son sol (Axiome 3). Une personne qui privilégie un travail artisanal et local peut avoir du mal à survivre face à des produits de masse standardisés.

La technologie : un miroir déformant de la conscience

La technologie joue un rôle central, mais c'est un rôle ambigu. Les algorithmes de personnalisation créent des bulles de réalité (Axiome 1), où l'individu est constamment nourri d'informations qui confirment ses propres croyances. Ces algorithmes, créés par des humains, ne sont pas neutres ; ils reflètent et amplifient les biais culturels et sociaux de leurs concepteurs (Loi 5). Ils peuvent, par exemple, privilégier des contenus qui génèrent de l'engagement (choc, controverse) au détriment de la vérité ou de la nuance.

La masse d'informations est écrasante (Axiome 5). Les données brutes sont disponibles à profusion, mais la capacité à les transformer en connaissance est une compétence de plus en plus rare. Les débats publics sont remplacés par des flux de données qui créent plus de confusion que de compréhension. Les gens ne cherchent pas la vérité, mais l'information qui valide leur propre point de vue.

Le déséquilibre comme norme

Ce monde est en état de déséquilibre perpétuel. La poursuite d'une croissance sans limites, mesurée par des indicateurs étroits, mène inévitablement à l'épuisement des ressources, non seulement écologiques mais aussi sociales (Loi 3). Les liens sociaux s'érodent, et les écosystèmes s'effondrent. Les solutions technologiques sont souvent perçues comme la panacée, mais elles ne font qu'exacerber le problème en ignorant les interconnexions complexes entre les domaines (Loi 4).

Les individus vivent avec une tension interne constante : ils perçoivent les problèmes à l'échelle locale (un voisin souffre, la rivière est polluée), mais ne voient pas les causes globales (Loi 1). En parallèle, les solutions globales (lois internationales sur le climat, accords commerciaux) ne parviennent pas à intégrer l'expérience individuelle et les conséquences sur la vie quotidienne.

Ce monde n'est pas stable, mais il n'est pas non plus sur le point de s'effondrer d'un seul coup. C'est un monde d'érosion progressive, où la déconnexion et la solitude sont les conséquences invisibles d'une hyper-connectivité apparente. Les individus s'y déplacent comme des entités isolées, cherchant un sens dans leurs réalités individuelles tout en étant prisonniers d'un système qui ne les voit que comme des données.

Acteur

-

Le jeune graphiste freelance : "Mon bureau, c'est mon ordinateur. Je parle avec des clients à Sydney et à New York, mais le café en bas de chez moi, je n'y vais jamais. Je suis hyper-connecté au monde, mais personne ne connaît mon nom dans mon immeuble."

-

La blogueuse de mode : "J'ai trois millions d'abonnés, et une de mes photos a fait le tour du monde. Mais quand j'ai eu une crise de larmes dans mon salon, personne ne l'a su. Mes émotions réelles n'ont pas de 'valeur' pour l'algorithme."

-

Le vieux pêcheur : "Le port, c'est mon monde. Quand le poisson manque, je sais que c'est parce que les eaux sont polluées, pas à cause de statistiques sur le climat. Les politiciens parlent de 'croissance bleue', mais leur croissance, elle ne se mange pas et elle ne nourrit pas les familles."

-

L'entrepreneur en technologie : "La solitude est un marché. Les gens sont prêts à payer pour des applications qui simulent l'amitié, la compagnie. C'est l'essence de la déconnexion : une solution quantifiée à un problème qualitatif."

-

La militante pour les droits humains : "Je publie des photos de drames lointains sur les réseaux sociaux. C'est comme jeter une bouteille à la mer. Les gens vont 'aimer', 'partager', et passer à la photo de leur chat. On réduit la souffrance humaine à un simple contenu, à une émotion éphémère."

-

Le philosophe de salon : "Nous sommes les jardiniers de nos propres bulles de réalité. On ne cultive pas des arbres fruitiers, on fait pousser des faits alternatifs et des opinions qui nous confortent. La vérité, c'est la première chose que l'on jette pour avoir une bonne récolte."

-

Le musicien itinérant : "J'ai choisi de ne pas exister sur les plateformes. Ma musique n'a pas de 'flux' de données. Elle existe quand je la joue devant les gens, quand je vois leurs visages. Mon succès n'est pas mesurable par un algorithme, il se mesure en regards et en sourires."

-

La mère de famille : "Je me sens tiraillée entre deux mondes. Je dois préparer mes enfants à la compétition mondiale, leur apprendre le code, les langues. Mais je veux aussi leur montrer comment planter une tomate, comment parler à leur grand-mère sans écran. Je ne sais plus comment transmettre la 'valeur' des choses."

-

Le cadre dans une multinationale : "Nous avons un tableau de bord global avec les chiffres de la performance en temps réel. Le bien-être de nos employés n'est qu'une donnée sur ce tableau. Le système nous force à privilégier l'efficience au détriment de l'humain."

-

Le sans-abri : "Pour eux, je suis un 'flux migratoire' ou une 'statistique de pauvreté'. Je ne suis pas un homme qui a froid la nuit, qui a faim. La valeur que je représente pour le 'système' est un coût à réduire. La seule valeur que j'aie, c'est celle que je me donne, quand j'aide un autre gars comme moi."

-

La psychologue : "De plus en plus de patients décrivent un sentiment de 'surcharge sensorielle'. Ils sont constamment sollicités par des informations, mais ne ressentent plus rien. L'empathie est en train de devenir une compétence rare."

Théoricien

Axiomes

-

Axiome 1 : La Perception est l'Interprétation de la Réalité. Cet axiome est validé. Les nouvelles données confirment que la réalité n'est pas singulière. Chaque individu, de la blogueuse au pêcheur, filtre la réalité à travers son propre prisme, ce qui crée une multiplicité de perceptions. L'expérience du musicien qui ne mesure son succès qu'en sourires en est l'illustration parfaite.

-

Axiome 2 : La Connectivité engendre le Paradoxe de la Distance. Cet axiome est renforcé. Le graphiste freelance, le sans-abri et l'entrepreneur technologique confirment que les technologies qui connectent le monde tendent paradoxalement à nous isoler de notre environnement direct. La solitude devient une marchandise.

-

Axiome 3 : L'Universel et l'Individuel sont en Conflit Perpétuel. Cet axiome reste central. Le cadre en multinationale et l'entrepreneur technologique montrent comment des systèmes universels (tableaux de bord, algorithmes) réduisent l'individu à des données. Ces systèmes sont en conflit direct avec le besoin humain de reconnaissance personnelle.

-

Axiome 4 : La Valeur est Fluide et non Absolue. Cet axiome est validé et approfondi. La blogueuse et le musicien itinérant révèlent que la valeur est double : celle mesurée par le système (nombre d'abonnés, flux de données) et celle perçue par l'individu (l'émotion, le regard, la transmission de savoir-faire). L'une n'est pas le reflet de l'autre.

-

Axiome 5 : L'Information n'est pas la Connaissance. Cet axiome est renforcé. Le philosophe de salon et la militante pour les droits humains montrent comment l'information est manipulée pour servir des récits personnels (bulles de réalité) ou pour générer une réaction éphémère ("j'aime", "partager") sans conduire à une véritable prise de conscience.

-

Axiome 6 : La Dualité du Monde. J'ajoute un nouvel axiome pour tenir compte de l'émergence d'une tension constante entre le monde physique et le monde numérique. L'existence est de plus en plus partagée entre une réalité tangible (planter une tomate, pêcher) et une réalité virtuelle (réseaux sociaux, données numériques). Cette dualité génère une incertitude sur ce qui a véritablement de la valeur.

Lois

-

Loi 1 : Loi de l'Effet de Causalité Décentrée. Cette loi est confirmée. Le pêcheur perçoit la pollution de son port comme un problème local, sans forcément le lier à une politique de "croissance bleue" globale. Inversement, la militante envoie des photos de drames lointains sans que son impact ne soit perceptible directement sur le terrain. La cause et l'effet sont déconnectés.

-

Loi 2 : Loi de la Saturation Sensible. Cette loi est profondément validée. La psychologue et la militante illustrent comment la surabondance d'informations désensibilise les individus. Face à une souffrance lointaine, le cerveau tend à se protéger en la réduisant à un simple "contenu". L'empathie devient un effort cognitif.

-

Loi 3 : Loi de l'Épuisement des Limites. Cette loi est confirmée. Le vieux pêcheur le dit clairement : la "croissance" dont parlent les politiciens ne se mange pas. La poursuite d'un indicateur de croissance ou d'efficience (performance, abonnés) se fait au détriment de ressources non mesurables : les écosystèmes, le bien-être humain et la santé mentale.

-

Loi 4 : Loi de l'Holisme Manquant. Cette loi est validée. La mère de famille est un parfait exemple. Elle doit faire l'équilibre entre des compétences numériques (le code) et des compétences de la vie réelle (planter une tomate), sans que ces deux univers ne soient intégrés de manière harmonieuse.

-

Loi 5 : Loi du Reflet Technologique. Cette loi est renforcée. L'entrepreneur technologique montre comment les algorithmes et les applications ne sont pas neutres ; ils reflètent et capitalisent sur un problème de la société : la solitude. La technologie ne résout pas le problème, elle l'exploite.

-

Loi 6 : Loi de la Rédemption du Sens. J'introduis une nouvelle loi pour rendre compte d'un phénomène récurrent : malgré la primauté des systèmes quantifiables, la valeur ne se crée pas uniquement par l'algorithme. Elle se trouve dans des actions non mesurables qui redonnent du sens à l'existence, comme l'aide du sans-abri à un autre, le musicien qui joue pour un public ou la mère qui transmet un savoir-faire. Ces actes sont des "points de résistance" au système.

Catalyseur

Modélisation du monde : une existence dichotomique

Le modèle évolue vers une dichotomie fondamentale de l'existence. Le monde se scinde en deux réalités qui coexistent, s'influencent et s'affrontent. D'un côté, il y a le Monde Numérique, gouverné par la quantification, l'abstraction et le flux d'information. De l'autre, il y a le Monde Physique, où prédominent l'expérience tangible, la perception individuelle et les valeurs immatérielles. Cette dualité est la source de la plupart des conflits et des incertitudes.

La vie dans ce nouveau monde

Les deux réalités : le physique contre le numérique

La vie quotidienne est une négociation permanente entre ces deux univers. L'individu moderne, quel que soit son statut social, passe une partie significative de son existence dans le Monde Numérique.

C'est là qu'il travaille, qu'il interagit avec des amis lointains, qu'il s'informe et qu'il mesure son succès à travers des indicateurs abstraits (nombre de vues, de "likes", de followers). Cette réalité est perçue comme un prolongement inévitable du soi, un lieu de "connexion" illusoire et de validation par des systèmes algorithmiques (Axiome 2, Loi 5). La valeur y est fluide, mesurée en termes de données et de métriques.

Parallèlement, le même individu doit naviguer dans le Monde Physique, fait de contacts réels, de sensations tangibles et de besoins vitaux. C'est le monde où l'on plante des tomates, où l'on ressent la fatigue, où l'on interagit avec un voisin. Dans cet univers, la valeur est qualitative. Elle se trouve dans le partage d'un repas, la transmission d'un savoir-faire, un regard bienveillant. Cette réalité est souvent perçue comme un refuge, une source de sens que le monde numérique ne peut pas fournir (Loi 6).

L'économie et le travail : la monnaie des deux mondes

L'économie reflète cette dualité. Les entreprises prospèrent en capitalisant sur le Monde Numérique, créant des services qui exploitent le besoin de connexion et résolvent la solitude par des moyens technologiques (Loi 5). Les données personnelles deviennent la nouvelle monnaie, et la croissance est mesurée par la vitesse de leur circulation. Le travail se dématérialise, avec des employés dont la valeur est réduite à leur productivité mesurable sur un tableau de bord (Axiome 3).

Cependant, il existe un "marché parallèle" de la valeur, celui des biens et services qui ne peuvent être réduits à une donnée. Des artisans locaux, des agriculteurs pratiquant la permaculture ou des communautés qui s'entraident créent de la valeur à travers des actions physiques et des relations directes. Ces activités sont souvent ignorées par le système global, mais elles sont essentielles pour la résilience et le bien-être des individus.

L'information et la connaissance : de la bulle à la sagesse

La dualité renforce la distinction entre information et connaissance (Axiome 5). Dans le Monde Numérique, l'information est surabondante et souvent biaisée, filtrée par des algorithmes qui nous enferment dans des "bulles de réalité" (Axiome 1). Les drames lointains deviennent du simple "contenu" visuel, générant une saturation émotionnelle (Loi 2). Les débats sont réduits à des flux de données qui ne mènent à aucune réelle compréhension.

En contraste, la connaissance est le fruit de l'expérience vécue dans le Monde Physique. La sagesse du pêcheur sur les marées, le savoir-faire du musicien qui joue pour un public, ou la capacité de la mère de famille à équilibrer plusieurs réalités (Loi 4), tout cela ne peut être mesuré ou transmis par un simple flux de données. C'est une sagesse qui se construit dans la friction du réel.

La résistance du sens : les "points de rédemption"

La nouveauté de ce modèle est la présence de "points de rédemption" (Loi 6). Ce sont des actes de résistance silencieux et non mesurables qui donnent un sens à l'existence. La mère qui apprend à ses enfants à cultiver des légumes, le sans-abri qui aide un ami, ou le musicien qui joue pour l'émotion partagée plutôt que pour un "like". Ces actes ne sont pas intégrés dans le système global ; ils ne créent pas de croissance mesurable ni de richesse numérique. Ils sont, en revanche, des sources de sens qui nourrissent l'âme et la communauté. Ils sont la preuve que la valeur qualitative, l'empathie et la connexion réelle ne sont pas complètement effacées par la primauté du monde numérique.

Dans ce monde, l'individu est à la croisée des chemins, tiraillé entre ces deux réalités. Il doit constamment choisir s'il investit dans sa réalité numérique (sa carrière, son image en ligne) ou dans sa réalité physique (sa famille, sa santé, sa communauté). C'est un monde d'équilibre instable, où la quête de sens se fait loin des projecteurs et des systèmes qui gouvernent nos vies.

Acteur

-

Le grand-père, artisan ébéniste : "Mon fils est fier de son 'portfolio numérique' et de ses 'followers'. Moi, ma fierté, c'est la ligne parfaite d'une table que je construis de mes mains. Ça, ça a de la valeur, parce que ça se touche, ça dure. Mon travail ne fait pas le tour du monde, mais il rassemble une famille."

-

La jeune influenceuse : "Les gens me voient comme une 'créatrice de contenu', mais ma vie est une performance. Je dois constamment valider mon existence par le nombre de 'j'aime'. Je rêve d'un endroit où je pourrais simplement être, sans avoir besoin de prouver que j'existe à des inconnus."

-

Le jardinier urbain : "Quand je mets les mains dans la terre, je ne pense pas à la 'productivité'. Je vois la vie qui naît, je sens l'odeur de la pluie, je me connecte avec quelque chose de plus grand et de plus vrai que toutes les réunions que j'ai en ligne."

-

Le trader en cryptomonnaie : "Je gagne ma vie en mesurant la valeur de l'invisible. La 'vraie vie' pour moi, c'est une distraction. Je ne touche rien, je ne produis rien de tangible, mais j'ai plus d'impact sur le monde que la plupart des gens qui fabriquent des choses."

-

La mère célibataire : "J'ai un travail 'flexible' sur ordinateur, mais je travaille plus que jamais. J'échange avec des clients en Asie pendant que mon enfant me demande un câlin. Je suis présente dans les deux mondes, mais je me sens absente dans les deux."

-

Le sans-abri : "On nous a jetés hors du monde numérique. On n'a pas d'adresse, pas d'identité numérique, on n'est pas des 'données'. Mais c'est pour ça que nos liens entre nous sont si forts. On partage la nourriture, la chaleur, une humanité que les autres ont perdue."

-

Le professeur d'université : "Je vois mes étudiants consommer de l'information sans la digérer. Ils peuvent citer des faits sur le réchauffement climatique, mais ils ne savent pas pourquoi leur lac local est pollué. Ils ont des données, mais pas la connaissance du réel."

-

L'artiste de rue : "Je peins des scènes de la vie quotidienne pour capturer la valeur de l'instant. Le sourire d'un enfant, l'échange d'un regard. Ces moments ne se vendent pas en ligne, ils se partagent dans le Monde Physique. C'est ma résistance."

-

Le voyageur minimaliste : "J'ai tout vendu. Je n'ai plus de biens, pas d'identité numérique forte. Mon 'valeur' ne se mesure pas. Je voyage en échangeant des services, des histoires, de l'humain à humain. Je me sens plus riche que jamais."

-

Le psychologue : "Beaucoup de mes patients souffrent d'une 'dissonance existentielle'. Ils sont déchirés entre la personne qu'ils sont en ligne, leur 'avatar', et la personne qu'ils sont réellement. Ils ne savent plus où est leur vraie identité."

-

Le jeune bénévole : "Je passe mes samedis à distribuer des repas aux sans-abri. Mes amis me disent que je 'pourrais faire de l'argent' ou 'construire mon profil en ligne', mais le sentiment d'utilité, l'échange que j'ai avec ces gens-là, ça n'a pas de prix. C'est mon point de rédemption."

Théoricien

Axiomes (version finale)

-

Axiome 1 : La Perception est l'Interprétation de la Réalité. La réalité est un agrégat de perceptions. Chaque individu, système ou entité ne peut appréhender la "réalité" que par son propre prisme, ce qui crée une multitude de vérités subjectives. Ce qui a de la valeur pour le trader (un chiffre virtuel) n'en a pas pour l'artisan (un objet tangible).

-

Axiome 2 : La Connectivité engendre le Paradoxe de la Distance. Les outils de connectivité réduisent la distance physique au point de la rendre insignifiante. En parallèle, ils augmentent la distance émotionnelle et sociale entre les individus. La proximité physique et le contact humain deviennent des valeurs rares et précieuses.

-

Axiome 3 : Le Monde Physique et le Monde Numérique sont en Tension Constante. Notre existence est de plus en plus partagée entre une réalité tangible (le corps, la nature, les objets) et une réalité virtuelle (les données, les identités numériques). Cette dualité crée un conflit sur l'identité et la valeur de l'être.

-

Axiome 4 : La Valeur est un Concept Dual. La valeur se manifeste sous deux formes qui ne se correspondent pas : la valeur quantifiée par le système (données, argent, "likes") et la valeur qualitative perçue par l'individu (l'utilité, la durabilité, le contact humain). L'une peut croître tandis que l'autre décroît.

-

Axiome 5 : L'Information n'est pas la Connaissance. La surabondance d'informations ne garantit pas la compréhension du monde. Les données sont des faits bruts, mais la connaissance nécessite un processus de contextualisation et d'interaction avec la réalité tangible. L'information peut être un substitut à l'expérience directe.

Lois (version finale)

-

Loi 1 : Loi de l'Effet de Causalité Décentrée. Une cause perçue localement (la pollution d'un lac) est souvent l'effet d'un phénomène global (réchauffement climatique, système économique). Inversement, un changement global est l'agrégat de milliards d'actions individuelles. Les deux sont intimement liés, mais leur perception est déconnectée.

-

Loi 2 : Loi de la Saturation Sensible. Lorsque le flux d'informations et de stimuli dépasse la capacité de l'individu à les traiter, il s'opère une désensibilisation. Le sujet se protège en transformant les drames humains et les émotions complexes en simple contenu ou en données. L'empathie devient un effort cognitif conscient.

-

Loi 3 : Loi de l'Épuisement des Limites. Toute croissance (économique, technologique) basée sur l'épuisement de ressources non renouvelables – qu'il s'agisse des ressources naturelles, de l'attention humaine ou du bien-être mental – conduit à un effondrement. La productivité numérique de la mère célibataire a un coût réel sur sa présence et son bien-être.

-

Loi 4 : Loi de la Dissonance Existentielle. L'individu est de plus en plus exposé à un décalage entre son "avatar" numérique et son identité réelle. Ce phénomène crée une confusion sur l'authenticité de soi et conduit à une quête constante de validation externe pour combler cette dissonance.

-

Loi 5 : Loi de la Rédemption du Sens. Face à la déshumanisation des systèmes, les actions qui redonnent du sens à l'existence ne sont pas celles qui sont mesurables par un algorithme. La valeur du travail se trouve dans l'objet tangible (la table de l'ébéniste), la valeur sociale dans le partage non monétisé (le sans-abri qui aide un autre), et la valeur personnelle dans le contact humain (le bénévole). Ces actions sont des points de résistance au système.

-

Loi 6 : Loi du Reflet Technologique. Les technologies ne sont pas des outils neutres. Elles reflètent les biais et les failles de la conscience de leurs créateurs. Les algorithmes d'un réseau social ne valorisent pas la qualité d'une photo, mais sa capacité à générer de l'engagement, car c'est la valeur que leur créateur y a inscrite. La technologie reproduit le problème qu'elle prétend résoudre.

Catalyseur

Modélisation du monde : une réalité en tension et en quête de sens

Le monde que je décris est un champ de bataille silencieux où deux réalités coexistent et s'affrontent. La première est la réalité quantifiée et numérique, où tout est réduit à des données, des métriques et des flux d'informations. La seconde est la réalité tangible et physique, qui se manifeste par l'expérience sensorielle, les objets concrets et les interactions humaines non médiatisées. Cette tension permanente est le moteur de la vie dans ce monde, générant des conflits sur la valeur, l'identité et le bien-être.

La vie dans ce monde

L'individu au croisement des deux mondes

L'individu est l'épicentre de ce conflit. Son existence est dichotomique (Axiome 3). Une partie de lui-même vit à travers son "avatar numérique" — un profil social, une identité en ligne, un ensemble de données qui le représentent de manière abstraite. L'autre partie est son corps physique, son esprit, ses relations directes et son environnement tangible. Le fossé entre ces deux identités est une source de dissonance existentielle (Loi 4). La personne perçoit une pression constante à maintenir une image en ligne qui peut être très éloignée de sa réalité vécue. La validation externe (le nombre de "likes" ou de "followers") devient une nécessité pour combler ce vide identitaire.

L'économie et le travail : la double monnaie

L'économie fonctionne avec deux monnaies qui n'ont pas la même valeur aux yeux de tous. La première est la monnaie quantifiée : l'argent, les actions, le rendement des données. C'est la monnaie des systèmes globaux. La seconde est la monnaie qualitative : le temps passé avec un être cher, la beauté d'un objet artisanal, la satisfaction d'une tâche bien accomplie. La plupart des systèmes ne valorisent que la première (Axiome 4), créant un décalage. Le travail de l'ébéniste, par exemple, a une valeur tangible et durable (Loi 5), mais sa productivité ne peut pas concurrencer celle d'une usine.

Cette situation crée une tension constante (Loi 3). La mère célibataire qui doit travailler en ligne pour gagner de l'argent sacrifiera inévitablement sa présence physique et son bien-être mental pour répondre aux exigences d'un système qui ne mesure que la productivité et non son bonheur. L'épuisement est une conséquence directe de cette dichotomie.

La perception et le sens : la quête de l'authentique

La perception est une lutte pour l'individu (Axiome 1). Il est bombardé d'informations qui ne sont que des fragments de la réalité, souvent conçus pour générer de l'engagement plutôt que de la compréhension (Loi 6). Par exemple, un fait divers lointain peut être relayé par un algorithme pour des raisons purement statistiques. Le résultat est une désensibilisation générale (Loi 2) : face à une surabondance de drames, l'empathie s'émousse et les émotions se transforment en simples données à analyser.

Face à cette déshumanisation, le sens ne se trouve plus dans les systèmes (Loi 5). Il est recherché dans des actions qui ne peuvent pas être mesurées par un algorithme. Les gestes de bonté entre les sans-abris, le partage d'un savoir-faire ancestral, ou le temps passé à jardiner deviennent des points de résistance et de rédemption. Ce sont des actes de reconnexion avec le monde physique et le soi authentique. Ils sont la preuve que la valeur ne peut pas être entièrement capturée par les systèmes de quantification.

Le décentrement de la causalité

La déconnexion est un cercle vicieux (Loi 1). Le pêcheur observe la pollution de son port, mais ne la lie pas forcément au système économique global qui encourage la surconsommation et la délocalisation de l'industrie. Inversement, l'influenceur numérique qui dénonce une catastrophe naturelle dans son pays n'a aucun impact direct et tangible sur la réalité physique qu'il décrit. Les causes et les effets sont si lointains l'un de l'autre que l'individu se sent impuissant, naviguant dans un monde où il perçoit les conséquences mais n'identifie pas les causes profondes.

Ce monde est un lieu d'incertitude et de lutte. Les individus y cherchent un sens et une authenticité dans un environnement qui les pousse constamment vers l'abstraction et la quantification. La tension entre les deux réalités est le moteur de leur existence, et leur bien-être dépend de leur capacité à trouver un équilibre entre ce qui est mesurable et ce qui est précieux.

Acteur

-

Le sans-abri : "On nous parle de 'données' et de 'flux' mais la seule chose qui compte, c'est le 'flux' d'une main qui te donne un sandwich. Ça, ça a de la vraie valeur."

-

La vieille dame dans son jardin : "Les gens me demandent si je 'quantifie' ma production de tomates. Je leur dis que je ne compte pas les tomates, je compte les sourires de ceux à qui je les offre. La vraie richesse ne se mesure pas."

-

Le père au foyer : "Mon profil professionnel est figé. Mais ma vraie valeur est dans le quotidien, dans la construction de la famille. Je suis le contre-point du système, j'ai choisi la valeur qualitative plutôt que la valeur quantifiée."

-

L'influenceur qui a tout quitté : "J'avais un million de followers. Et je me sentais vide. J'ai tout abandonné pour faire de la poterie. L'argile, on ne peut pas la tromper. Elle te dit la vérité sur ce que tu es. Ce qui compte maintenant, c'est la sensation de la matière sous mes doigts, pas le nombre de cœurs sur une photo."

-

L'analyste de données : "Mon job est de transformer le monde en chiffres. J'aide des entreprises à optimiser leurs gains en exploitant les données des gens. Je sais que ce que je fais est essentiel pour le 'système', mais je me sens de plus en plus loin de ma propre humanité."

-

Le retraité : "Le journal télévisé me submerge de malheurs lointains, des guerres, des famines, qui me semblent impossibles à comprendre. C'est quand je vois la souffrance de mon voisin, et que je peux l'aider, que je me sens vraiment humain."

-

La jeune artiste : "J'utilise le numérique pour exposer mon travail au monde, mais je peins sur de vraies toiles, avec de vraies couleurs. Le numérique, c'est pour l'audience ; le physique, c'est pour l'âme. Mon art, c'est la tension entre ces deux mondes."

-

Le chef d'entreprise de PME : "Les grandes entreprises se battent pour des parts de marché et des gains de productivité. Moi, je me bats pour que mes employés gardent leur joie de vivre et leur qualité de vie. Ce n'est pas dans le bilan, mais c'est la seule chose qui me donne envie de continuer."

-

Le militant : "On me dit que je suis 'impuissant' face aux problèmes mondiaux. C'est vrai, je ne peux pas les résoudre. Mais je peux semer des graines de sens, dans ma communauté, avec des actions concrètes. C'est ma façon de faire ma part, de résister à l'abstraction et à l'impuissance."

-

Le chercheur en sciences sociales : "Nous sommes à un point de rupture. Soit l'individu se rend à l'évidence de la primauté des systèmes numériques, soit il trouve un nouveau sens dans des valeurs qui ne peuvent pas être quantifiées. La question est de savoir lequel de ces deux mondes finira par l'emporter."

Théoricien

Axiomes (Synthèse finale)

-

Axiome 1 : La Valeur est un Concept Dual et Antinomique. La valeur se manifeste sous deux formes qui ne se correspondent pas : la valeur quantifiée (mesurée par un système, ex : données, argent) et la valeur qualitative (perçue par l'individu, ex : contact humain, joie de vivre). Ces deux formes de valeur sont souvent en opposition. La vraie richesse ne se mesure pas, elle se ressent.

-

Axiome 2 : La Dissonance Existentielle est une Loi de la Dualité. L'individu est soumis à une tension constante entre son existence dans le monde physique et son identité dans le monde numérique. Cette dualité génère une dissonance, un sentiment de décalage entre l'être réel et l'avatar. La quête de sens se fait alors dans le retour à la matière et aux liens concrets.

-

Axiome 3 : Le Paradoxe de la Proximité. La surabondance d'informations sur des malheurs lointains rend leur compréhension et leur impact émotionnel quasi impossibles. Par contraste, l'aide apportée à un voisin, une action concrète à petite échelle, redonne un sens et une valeur à l'action.

Lois (Synthèse finale)

-

Loi 1 : Loi de la Rédemption du Sens par l'Action Tangible. Face à un sentiment de désincarnation et d'impuissance généré par les systèmes numériques, l'individu cherche la rédemption dans des actions concrètes et tangibles. Que ce soit en semant des graines, en pétrissant de l'argile ou en donnant un sandwich, ces actions non quantifiables sont les sources d'un sens retrouvé.

-

Loi 2 : Loi du Reflet Humain des Systèmes Numériques. Les systèmes numériques ne sont pas neutres. Ils reflètent la conscience de ceux qui les ont créés, et notamment leur tendance à privilégier l'efficacité et la mesure au détriment des valeurs humaines non quantifiables. Ce faisant, ils amplifient les failles de la société qui les a engendrés, comme le manque de connexion et de sens.

-

Loi 3 : Loi du Seuil de l'Épuisement. La poursuite d'une croissance quantitative et illimitée (gains, productivité, nombre de "followers") conduit inévitablement à l'épuisement. Cet épuisement n'est pas seulement physique ou environnemental, il est aussi humain : il touche à la santé mentale et à la joie de vivre.

-

Loi 4 : Loi de la Reconnexion par le Contact. Le contact humain et l'expérience directe avec le réel sont des antidotes à la désincarnation. La valeur d'une action se trouve dans la vérité qu'elle révèle (l'argile qui ne trompe pas, le sourire de l'autre), et non dans sa validation par un système abstrait. La qualité de vie, et non la quantité de gains, est l'indicateur d'un système sain.

Catalyseur

Modélisation d'un monde en quête de sens

Le modèle que je décris est celui d'une société fracturée entre deux réalités distinctes, le monde tangible et le monde numérique. Cette fracture engendre une quête profonde et souvent inconsciente de l'individu pour la réconciliation et le sens. La vie y est une lutte constante pour trouver une valeur qui ne soit pas mesurable, dans un environnement qui la quantifie systématiquement.

La vie dans ce monde

La dualité de l'individu

Chaque personne est un être dual, naviguant en permanence entre son identité physique et son "avatar" numérique. Ce dernier est une version simplifiée et optimisée de soi-même, mesurée par des chiffres : nombre d'amis, de "likes", d'abonnés, de pas effectués, de calories brûlées. Cette identité numérique est ce qui est valorisé par les systèmes mondiaux (Axiome 1), et elle est la clé de la réussite sociale et professionnelle. Cependant, ce décalage crée une dissonance existentielle (Axiome 2) : l'individu se sent de plus en plus étranger à lui-même, cherchant désespérément un sens dans un monde de données abstraites.

La quête de rédemption

Face à cette désincarnation, la seule échappatoire est le retour au concret. La Loi de la Rédemption du Sens par l'Action Tangible (Loi 1) devient le moteur d'une contre-culture. Des mouvements informels se créent autour de pratiques qui échappent à toute mesure : le jardinage, la poterie, la menuiserie, ou tout simplement l'aide à son voisin. Ce sont des actions qui ne génèrent pas de "like" mais un sentiment de valeur intrinsèque et qualitative. Le plaisir de voir une graine pousser, la satisfaction de sentir la terre sous ses doigts, le sourire d'un ami aidé, tout cela devient la vraie monnaie de l'existence.

L'effondrement des limites

La poursuite du gain numérique, de la productivité et de l'efficience mène inévitablement à l'épuisement (Loi 3). Les individus sont constamment sous pression pour générer de la valeur quantifiable. Cela conduit à des burn-out généralisés et à des crises d'anxiété, car l'esprit ne peut pas se nourrir uniquement de données. La santé mentale, la joie de vivre et le temps libre deviennent des ressources non renouvelables que la société gaspille au nom de la croissance. Ces coûts invisibles sont la vraie rançon d'un système qui privilégie la quantité sur la qualité.

La reconnexion

Dans ce contexte, la reconnexion avec le réel est vitale (Loi 4). La valeur d'une action se trouve dans la vérité qu'elle révèle. L'argile sous les doigts ne ment pas, elle se fissure si elle n'est pas bien travaillée. Le sourire d'un proche est sincère. C'est en cela que la Loi du Reflet Humain des Systèmes Numériques (Loi 2) trouve son importance. Les technologies, créées par des humains, reflètent nos biais, notre tendance à tout quantifier et à rechercher la reconnaissance. Elles sont le miroir de notre âme malade, pas la solution à nos problèmes.

En somme, ce monde est un lieu d'affrontement entre la valeur ressentie et la valeur mesurée. L'individu, tiraillé entre deux réalités, navigue entre l'épuisement et la quête de sens. C'est une existence où la vraie richesse est hors de portée des algorithmes, et où l'action la plus simple et la plus humaine est aussi la plus révolutionnaire.

Modifié par ashaku

0 Commentaire

Commentaires recommandés

Il n’y a aucun commentaire à afficher.